京都で陶磁器が作られたのは、

八世紀にさかのぼり

千年の都の歴史と共に陶器の歴史があると言えるでしょう。

政治・経済・文化の中心地であったため

茶道具や公家大名家に納める

高級品の需要も高く

デザイン性や技術が発展し

華麗な色絵の野々村仁青、

独創的な尾形乾山、

多才な青木木米など

名高い名工が生まれ

京焼の隆盛を極めました。

京焼の中でも清水焼は、

慶長年間(1600年頃)茶碗屋久兵衛が

今の東山五条坂あたりで彩色した陶器を創ったのが始まりと言われています。

その後この地域で数多くの陶人が集まり

一大産地へと発展していったのです。

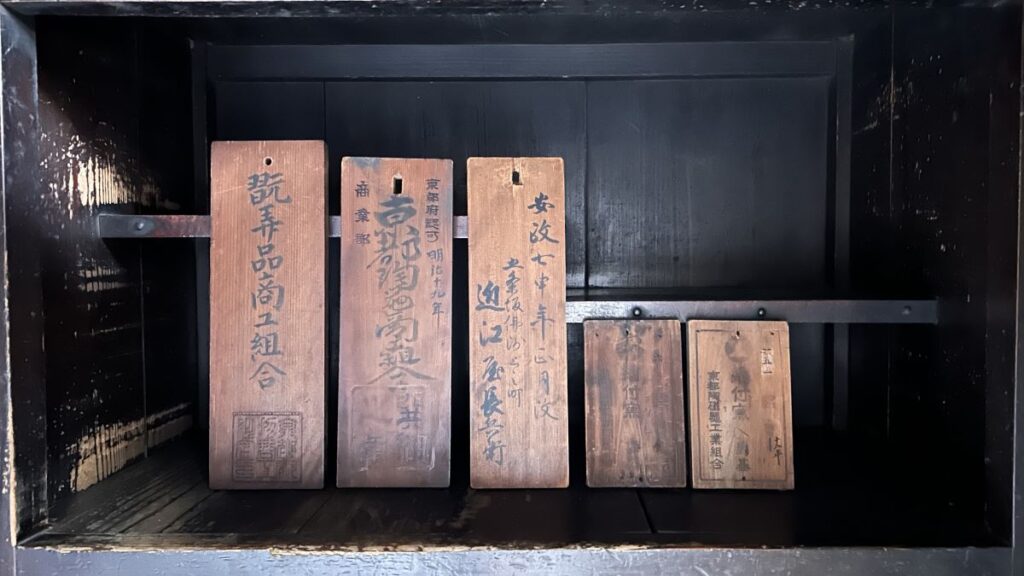

「暁山」は

1711年(正徳元年)粟田に

一文字屋が開窯。

1805年、青蓮院宮粟田口御所

御用焼物師として

出入りを許され

暁山銘を拝領しました。

1886年五条地区に巽組合を創立し

五条坂に陶磁器の蒐集場を設立。

1902年(明治35年)上絵付け

加工販売も始め

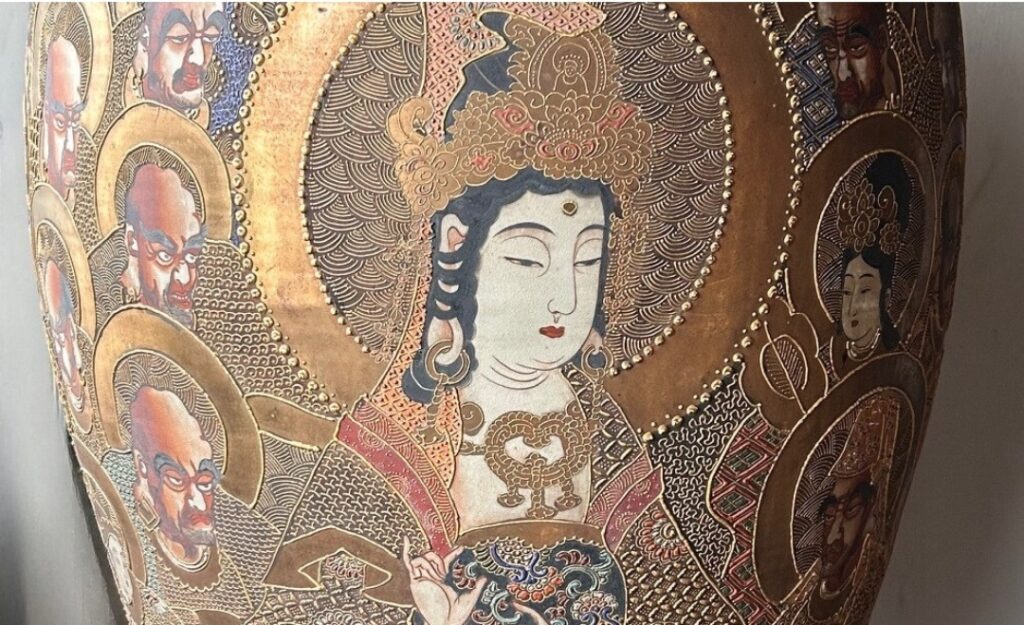

第二次大戦後、7代目 暁山の時代には特に海外での暁山銘の京薩摩焼を広め

1873年のウィーン万国博覧会から各国での開催時に出品しております。

1993年、約100年ぶりにパリで

開かれた「現代の京焼・清水焼パリ展」に出品し高評を得ました。

京薩摩の花瓶やティーセット、

乾山風の鉢やプレートなど

国内海外問わず多くの作品を送りだしてきました。

八代目の現在では、1点ものの

茶道具を中心に製作し

愛され続ける作品を追求し続けています。

暁山の作品は、生地から絵付けまで

すべて手作りです。

今の私たちが、100年以上前の先人が

研鑽を積んで生み出した作品を

愛おしむように

一点でも後世に残り

人の手が作るものの素晴らしさを

感じてほしいと願っているからです。